搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 农业经济学”相关记录387条 . 查询时间(1.331 秒)

在全球面临气候变化、人口增长、资源短缺以及生态环境压力等多重挑战的背景下,农业作为国民经济的重要支柱,其可持续发展尤为关键。尤其在水资源、土地资源、能源等多重要素交织的复杂背景下,如何协调这些要素之间的关系,实现农业生产、环境保护与经济效益的平衡,成为当今农业发展中的一大难题。基于上述背景,中国科学院地理科学与资源研究所李志慧副研究员及其合作者提出了一种考虑水-土地-能源-经济-环境-粮食耦合关系...

中国科学院东北地理所在大豆株型调控新基因发掘取得新进展(图)

基因 养殖 经济

2025/4/23

大豆作为我国重要的战略性经济作物,在保障粮食安全、支撑食品加工产业发展和满足畜禽养殖需求等方面发挥着不可替代的作用。然而,当前国产大豆存在单产水平偏低的核心问题,导致我国大豆供给严重依赖进口(主要来自美国、巴西等国),这不仅使我国在国际大豆贸易体系中处于被动地位,更对国家粮食安全构成潜在风险。因此,通过科技创新大幅提升大豆单产水平,已成为破解我国大豆产业困境、实现供给安全保障的首要任务。

中国科学院东北地理所在球囊霉素介导团聚体促进土壤碳固存方面取得新进展(图)

土壤 生态系统 土地

2025/4/23

土壤是陆地生态系统中最大的碳库,其碳储存能力与土地利用方式密切相关。不同土地利用方式影响土壤碳和氮的动态,而土壤团聚体是影响土壤有机碳(SOC)的核心机制,尤其是大团聚体通过物理和化学机制保护SOC。土壤球囊霉素相关蛋白(GRSP)直接贡献于土壤碳库,并在碳储存和团聚体稳定性中起关键作用。然而,同一环境条件下不同土地利用方式对GRSP积累的影响研究不足,GRSP在团聚体中的分布及其对SOC的作用仍...

中国科学院东北地理所在中国湿地关键生境功能区时空格局识别研究中取得重要进展(图)

识别 气候 农业生态

2025/4/23

湿地在维持生物多样性方面发挥着不可替代的作用,尤其为水鸟等湿地旗舰物种提供了核心栖息地。湿地关键生境功能区(KHFAs)是指具备重要生态功能和生物多样性价值的湿地区域。然而,气候变化和人类活动导致的湿地退化与丧失,正持续威胁这些区域的生态健康。湿地KHFAs的萎缩将对生物多样性产生深远的负面影响,尤其危及依赖湿地生存的水鸟及其他物种。因此,精准量化湿地KHFAs的历史演变与未来趋势,对于实现可持续...

中国科学院东北地理所在植物功能性状对环境适应研究方面取得新进展(图)

植物 环境 生态

2025/4/23

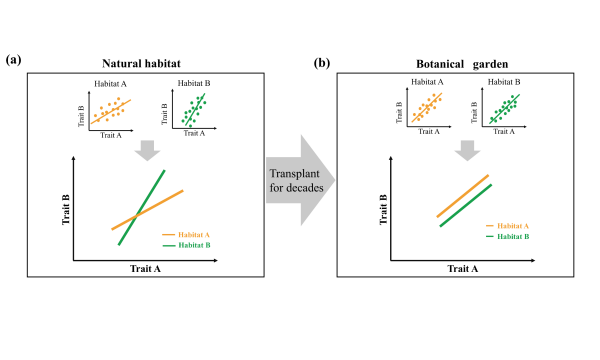

植物功能性状的表达及其权衡关系随着植物所处的纬度、气温、降雨等环境梯度而发生改变。通过基于功能性状的研究方法来揭示植物对环境的适应性及其对气候变化的响应规律是生态学领域的重要前沿科学问题之一。

基因组学和实时PCR技术,分析了野生稻与栽培稻根际微生物群的功能差异。研究发现,野生稻根际微生物组固氮基因丰度显著高于栽培稻。为进一步验证,将野生稻和栽培稻的根际微生物悬液移植到土壤中,发现无论种植野生稻还是栽培稻,野生稻根际微生物悬液培育的土壤固氮酶活性都是最高的,揭示了野生稻根际微生物能够高效利用空气中氮气的潜力,减少对化肥的依赖。

2025年1月10日至13日,由中国科学院亚热带农业生态研究所王敏研究员主持的“十四五”国家重点研发计划项目“牛羊营养代谢平衡与甲烷减排技术”2024年度总结会暨2025年度计划会在南京农业大学顺利召开。项目管理部门和会议承办单位领导、专家组和项目组成员等70余人参加了会议。

近日,山东农业大学经济管理学院(商学院)王洪生教授担任首席专家的教育部2022年度主题案例项目《绿色发展引领下的生态农业创新实践》经严格评议后顺利结题,该课题的研究成果《农大肥业:如何进行绿色高质量发展,助力“双碳”目标实现?》将入库到中国专业学位教学案例中心。

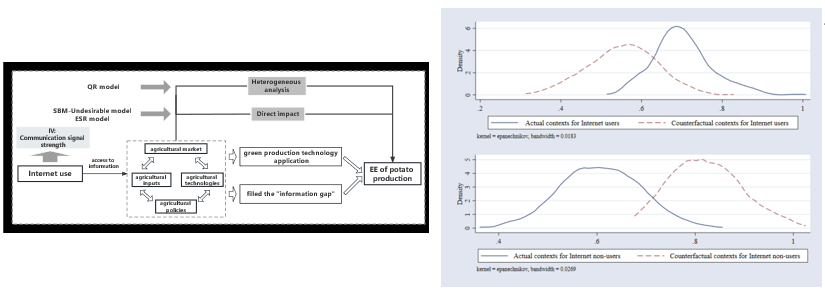

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所农业布局与区域发展团队揭示互联网使用对马铃薯生产生态效率的影响(图)

互联网 马铃薯 生态效率 Journal of Cleaner Production

2024/12/3

中国科学院农业资源中心在冬小麦抗旱品种鉴选指标和方法研究方面获进展(图)

农业资源 繁殖 生态系统

2024/8/8

冬小麦是重要的粮食作物之一。然而,气候变化导致世界范围冬小麦主产区变得更加干旱。抗旱作物品种的选育是应对干旱对作物生产影响的重要措施。提升作物抗旱性需要维持作物在有限供水下的生存和繁殖能力,更需要提升其收获籽粒产量的能力。针对大量遗传育种材料和品种,获取不同供水条件下的籽粒产量周期长、投入大,并受到年际生长环境变化影响。找到简单、准确、快速预测作物品种抗旱性的方法,能够提高作物抗旱品种选育的效率。

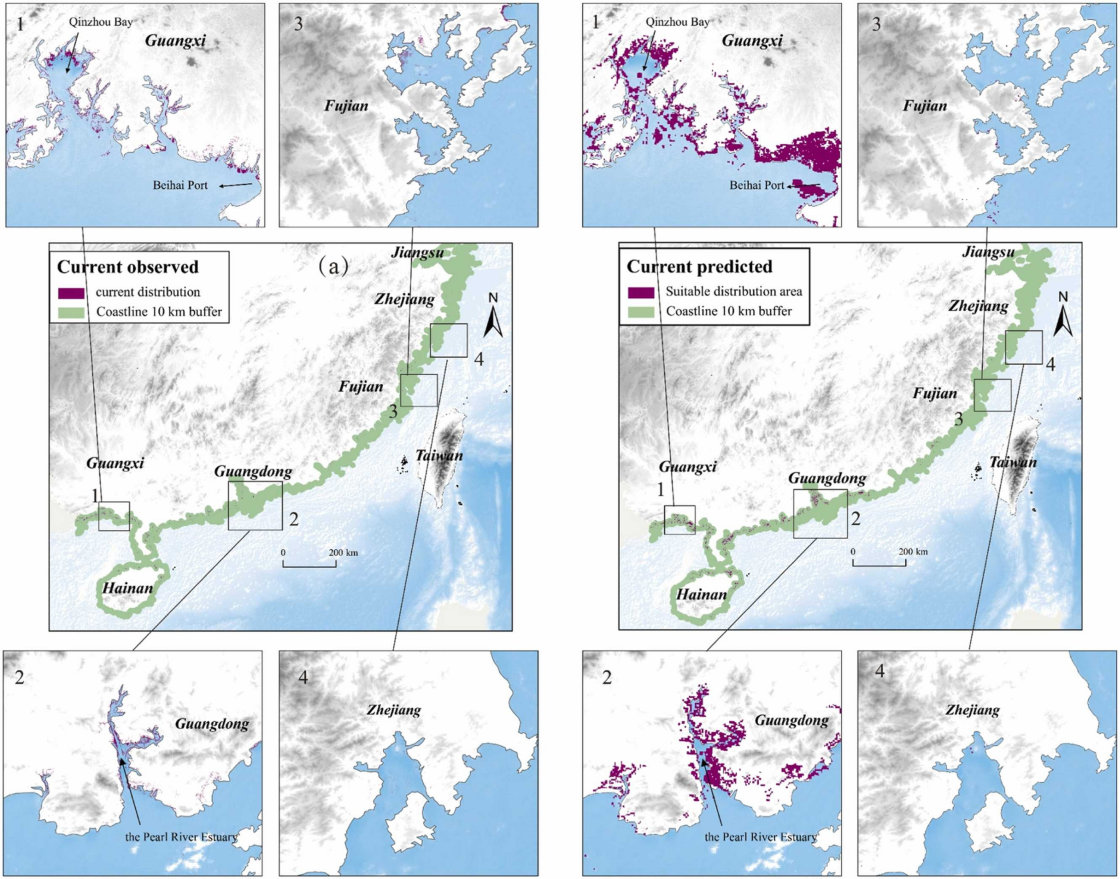

中国科学院东北地理所在气候变化对全国红树林湿地分布及碳汇影响方面取得进展(图)

气候变化 生态 养殖

2024/8/13

红树林湿地是地球上生产力最高的区域之一,是重要的“碳汇”。然而,由于气候变化和人类活动的影响,我国红树林面积大幅度减少,且被开垦为沿海农田和水产养殖池。目前,我国红树林面积总体上呈现先减少后增加的特点,且面临的威胁已由早期的毁林破坏转变为因人为和自然因素共同作用导致的生态退化。因此,研究气候变化对红树林潜在分布和碳汇的影响对于其保护和恢复至关重要。本研究基于15种主要红树林物种,构建了高精度的物种...