搜索结果: 91-105 共查到“知识要闻 化学 碳”相关记录410条 . 查询时间(0.337 秒)

天津工业生物所等实现生物电催化二氧化碳加氨合成甘氨酸(图)

生物电催化 二氧化碳 加氨合成 甘氨酸

2023/7/8

二氧化碳的高效生物转化对构建“碳中性”的新型物质合成路线、推进绿色低碳发展的经济模式和实现我国双碳战略目标具有重要意义,也是目前国内外关注的重大科技前沿和挑战之一。由于二氧化碳是一种化学惰性分子,其转化利用需要能量的注入。而生物催化系统虽然具有高选择性,但往往反应条件温和、能量利用方式有限,导致其转化二氧化碳的速率和效率仍难以匹及化学系统。此前许多研究通过化学催化剂将二氧化碳加氢转化为甲醇、甲酸、...

异戊二烯(又称2-甲基-1,3-丁二烯, Isoprene)是地球上最丰富的生物源挥发性有机化合物(Biogenic volatile organic compounds),排放量占植物碳氢化合物总排放量的一半,且其每年温室气体排放量贡献与甲烷的碳当量相似。但是,对异戊二烯在环境中的降解转化仍缺乏全面认识,这影响了全球碳循环通量模型评估及对异戊二烯相关碳源的环境归趋认知。

2022年12月,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、朱雪峰研究员团队与科罗拉多矿业学院RP O’Harye教授合作,从热力学角度出发,分析并绘制了固体氧化物电解池(SOECs)中二氧化碳电还原的热力学反应相图,揭示了操作过程中的能斯特电位(EN)是控制该体系中各种反应(CO2电还原、积碳反应和金属Ni氧化)的决定性因素。相关研究结果可为SOECs的结构设...

2023年1月,中国科学院大连化学物理研究所有机硼化学与绿色氧化创新特区研究组(02T6组)戴文研究员团队在多相催化不饱和碳氢资源的高值转化与利用研究方面取得新进展。研究团队利用自动串联催化(Auto-tandem catalysis,ATC)策略,开发了一种简单、高效、高选择性的多相催化体系,应用在C-C多键断裂及功能化反应中,实现了一系列单/多取代脂肪族及芳香族烯烃、炔烃化合物中C-C键的连续...

2023年1月,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组(502组)包信和院士、汪国雄研究员、高敦峰研究员团队在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展,揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,为二氧化碳/一氧化碳电解的实际应用提供了参考。

中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究室(十五室)黄延强研究员、张涛院士团队研制的二氧化碳还原组件成功应用于我国空间站。该组件现已在空间站核心舱稳定运行超过六个月,组件的水回收率、产水量、水质等关键参数均高于设计指标,降低了空间站对水补给的依赖。

2023年2月2日,中国科学院大连化学物理研究所理论催化创新特区研究组研究员肖建平团队与中国科学技术大学教授曾杰团队、电子科技大学教授夏川团队合作在二氧化碳(CO2)转化制一氧化碳(CO)研究中取得新进展,研发出单原子合金催化剂Sb1Cu,实现了CO2高活性、高选择性还原制备CO,并探究了该过程的理论机理。

大规模的大藻藻华-浒苔绿潮在我国黄海已连续16年暴发,对近海碳库及碳源/汇具有重要影响。绿潮暴发初期,大藻快速增殖会吸收大量CO2用于合成生物量有机碳,并同时释放一部分溶解有机碳(DOC)和颗粒有机碳(POC)到海水中;而至绿潮后期,藻体密度达到高峰,藻体光合固碳作用减弱,胞外有机碳的释放增强,使得POC和DOC在海水中大量累积,并在微生物作用下向CO2和溶解无机碳(DIC)转化。然而目前尚不清楚...

天津工业生物所在一碳原料定向生物合成蛋白的调控机制方面取得新突破(图)

生物合成 蛋白 甲醇

2024/1/8

一碳甲醇作为碳源生产饲用蛋白原料具有成本低、质量稳定可控等优点,一碳来源的单细胞蛋白被认为是食品和饲用蛋白质替代品。但是甲醇有毒性,甲醇代谢路径复杂,碳损失往往超过原料整体利用率的20%以上,无法实现甲醇代谢流高效定向转化为菌体蛋白,是制约甲醇蛋白合成经济性的主要技术瓶颈。

中科院上海分院上海高等研究院二氧化碳电还原研究取得进展(图)

二氧化碳 碳能源 催化材料

2023/2/15

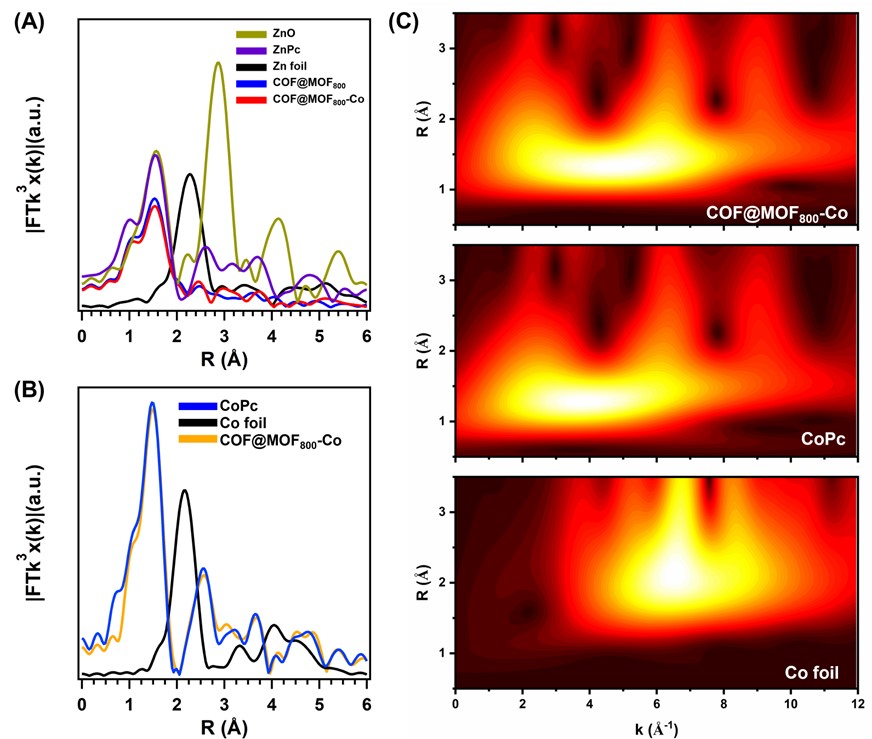

2023年1月10日,中国科学院上海高等研究院曾高峰研究员和徐庆副研究员团队与诺丁汉大学(宁波)何俊教授团队合作,在新型催化材料用于二氧化碳电还原研究取得进展,相关研究成果以“Dual Atomic Catalysts from COF-derived Carbon for CO2RR by Suppressing HER through Synergistic Effects”为题发表在《碳能源...

兰州化物所甲烷二氧化碳重整研究获新进展(图)

甲烷二氧化碳 催化剂 碱土金属

2023/5/18

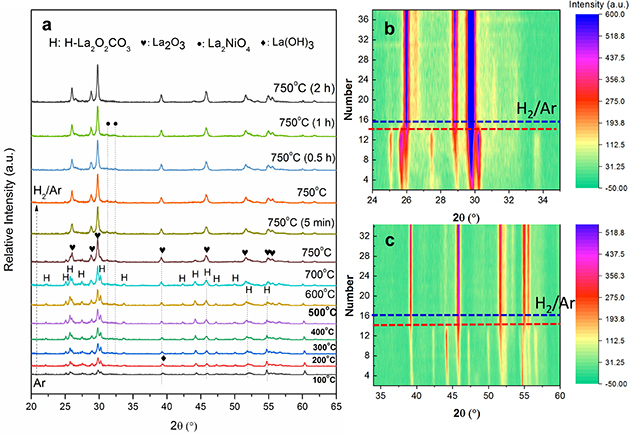

甲烷二氧化碳重整过程(DRM)提供了一条规模化综合利用碳源并转化温室气体的技术路线,对推进能源革命、实现“双碳”战略目标具有重要现实意义,也是碳一化学中极富挑战性的重要研究课题。尽管该过程具有环境和经济上的诸多优势,但工业化方面存在相关催化剂在高温与长期操作中积碳和金属烧结造成催化剂失活等问题。因此,高稳定性催化剂的创制及工程化技术开发成为突破产业化技术的关键。

2023年1月4日,中科院合肥研究院固体所环境材料与污染控制研究部孔令涛研究员团队提出了一种在氮化碳纳米片上锚定单原子的预组装策略,制备出系列单原子负载氮化碳类芬顿催化剂并用于水中四环素污染物的降解,将催化活性提升了1-2个数量级。相关研究成果发表在Separation and Purification Technology 上。

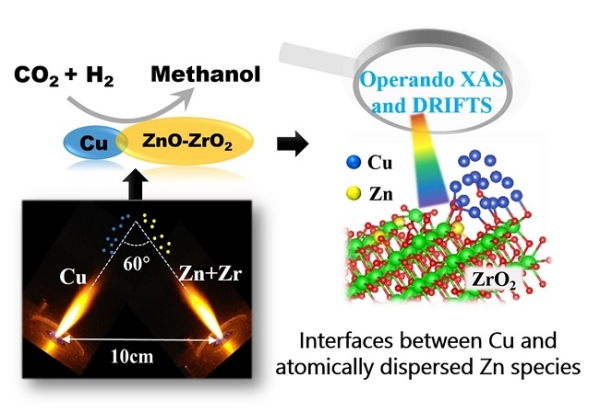

中国科学院大连化物所等揭示锌物种在二氧化碳催化加氢中的作用(图)

大连化物所 二氧化碳 催化加氢

2023/1/8

2022年12月30日,中国科学院大连化学物理研究所研究员孙剑、副研究员俞佳枫团队与德国卡尔斯鲁厄理工学院教授Grunwaldt合作,利用双喷嘴火焰喷射裂解法(DFSP)对经典的铜-锌-锆三元催化材料结构进行精细调控,通过多种原位表征手段揭示了氧化锌在二氧化碳加氢制甲醇反应体系下的结构敏感性。此外,合作团队还利用锌锆组分间的相互作用,制备了原子级分散的氧化锌,证明了其是提高铜基催化剂反应性能的关键...